»Zeichne lieber

einen Ferrari oder BMW«

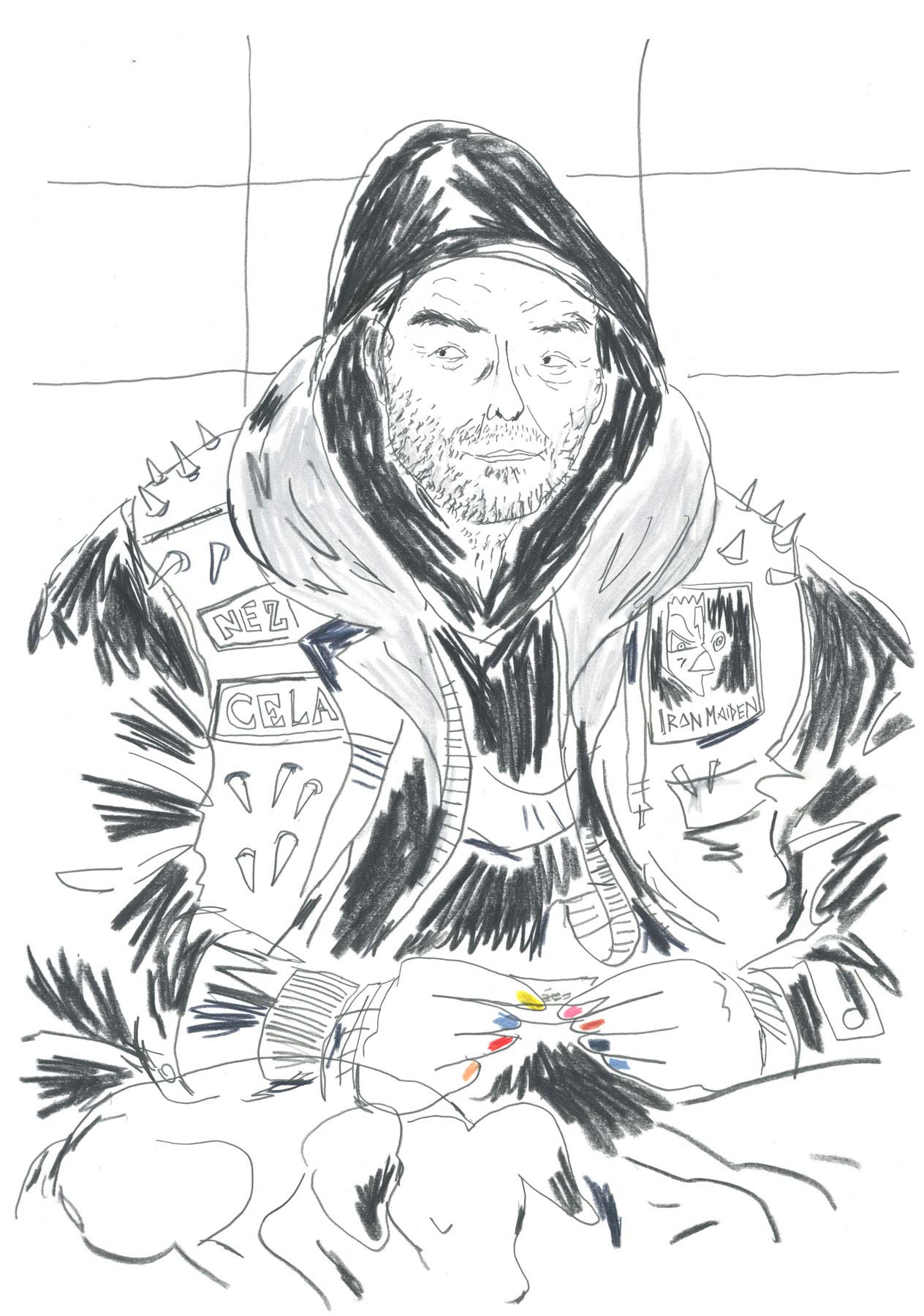

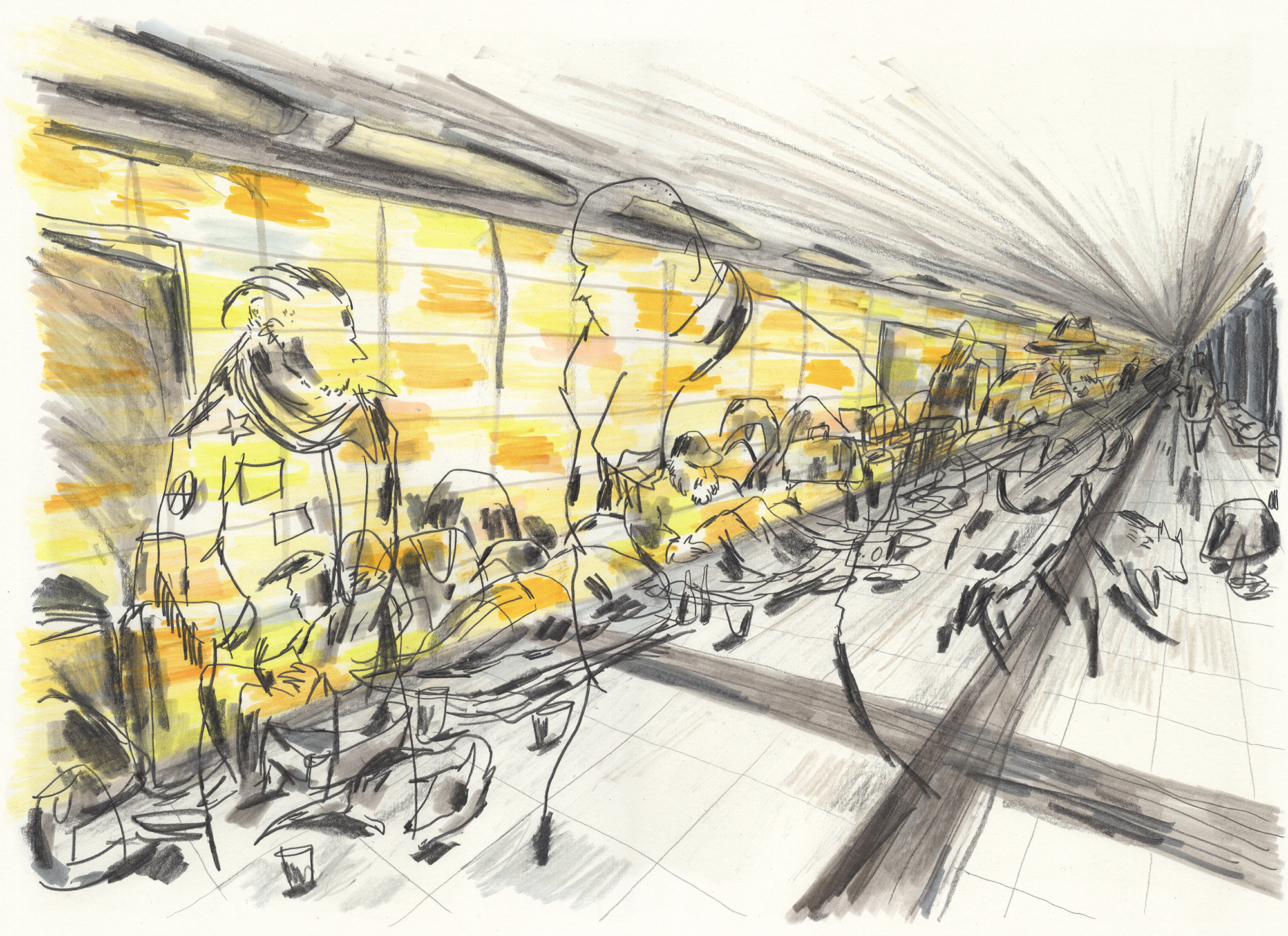

»Willkommen am Tisch der germanischen Fraktion«, sagt ein Pferdeschwanz mit Bundeswehrabzeichen, nachdem er mir einige Minuten lang eindringlich über die Schulter geblickt hat und ich so getan habe, als würde mich das nicht irritieren. Seine Kumpanen nicken. Sie erzählen, dass die Bundesrepublik nicht mehr das Goldene Land sei, das es früher mal war und werfen verächtliche Blicke in Richtung des Tisches der »Polaken«, die immer nur über Deutschland schimpfen würden.

»Willkommen am Tisch der germanischen Fraktion«, sagt ein Pferdeschwanz mit Bundeswehrabzeichen, nachdem er mir einige Minuten lang eindringlich über die Schulter geblickt hat und ich so getan habe, als würde mich das nicht irritieren. Seine Kumpanen nicken. Sie erzählen, dass die Bundesrepublik nicht mehr das Goldene Land sei, das es früher mal war und werfen verächtliche Blicke in Richtung des Tisches der »Polaken«, die immer nur über Deutschland schimpfen würden.

»Es gibt schon viel Rassismus und Feindseligkeit unter uns Obdachlosen. Von Seiten der Deutschen, genauso aber auch von Seiten der Osteuropäer«, erklärt ein unablässig handytippender Mittdreißiger am Nebentisch. »Aber wir, wir sind doch wie ’ne kleine Familie. Wir halten alle zusammen!«, wirft ein Zahnloser mit Schluckauf ein. »Bloß, dass man sich in einer Familie eigentlich nicht beklauen sollte …«, knurrt eine Tätowierte mit Sicherheitsnadel in der Nase und verengt die grauen Augen zu Schlitzen.

»Es gibt schon viel Rassismus und Feindseligkeit unter uns Obdachlosen. Von Seiten der Deutschen, genauso aber auch von Seiten der Osteuropäer«, erklärt ein unablässig handytippender Mittdreißiger am Nebentisch. »Aber wir, wir sind doch wie ’ne kleine Familie. Wir halten alle zusammen!«, wirft ein Zahnloser mit Schluckauf ein. »Bloß, dass man sich in einer Familie eigentlich nicht beklauen sollte …«, knurrt eine Tätowierte mit Sicherheitsnadel in der Nase und verengt die grauen Augen zu Schlitzen.

»Ich mag Deutschland. Es ist alles nicht so barbarisch wie in meinem Land, wo jemand wie ich kaum Hilfe bekommt«, sagt ein ein slowenischer Hundebesitzer ein paar Tische weiter. Jedes seiner Worte bringt er nur mit großer Mühe über die Lippen. Seinen Rollstuhl solle ich nicht zeichnen, bittet er, »lieber einen Ferrari oder BMW«.

»Kann man mitmachen?«, nuschelt ein schüchterner Blondschopf, setzt sich zu uns und streicht ehrfürchtig über die Buntstifte in meiner Stiftemappe. »Ist ganz schön lange her …« Tief über das Blatt gebeugt werkelt er wortlos und mit akribischer Genauigkeit an einer einzelnen Zeichnung. Solange, bis die Lichter im Zelt gedimmt werden. Das fertige Bild steckt er mir unauffällig in mein Skizzenbuch.

»Ich bin mittendrin, zwischen all den Kranken und Verrückten«

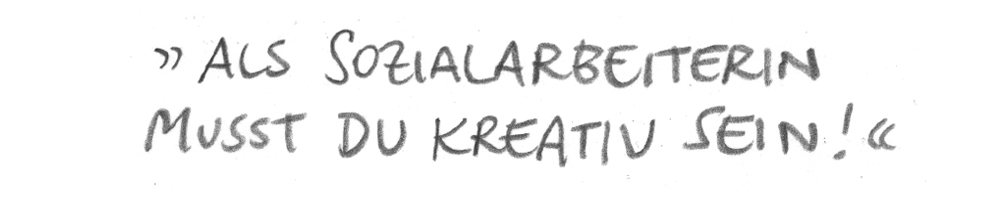

Auf einem Sofa in der Leseecke sitzt ein vor sich hin lächelnder Holländer und liest ein Drei ???-Buch. Daneben spielt ein Mann, der sich für Pavarotti hält, imaginäres Basketball mit einer jungen Sozialarbeiterin. »Bei manchen hier gibt es Hoffnung auf Besserung«, sagt sie. »Bei anderen ist das, hart gesagt, betreutes Sterben …«

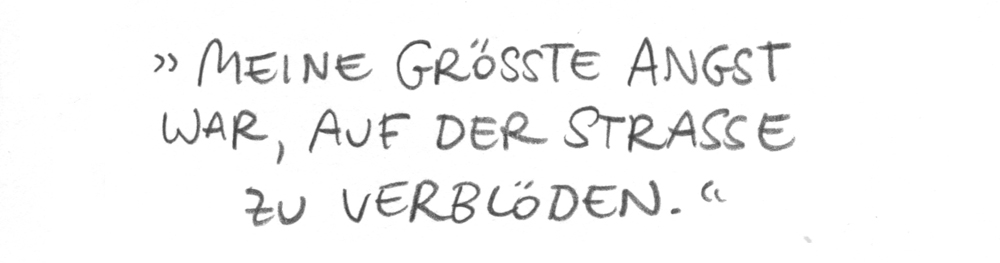

»… und ich bin mittendrin, zwischen all diesen Kranken und Verrückten«, klagt ein Hagerer mit brüchiger Stimme. Hatte er bislang apathisch in der Ecke gesessen und pausenlos mit seinem Bein gewippt, so redet er nun ohne Unterlass. Er fragt mich nach Arbeit, fragt mich nach einer Wohnung, fragt mich nach meiner Telefonnummer. Obwohl ich keine Idee habe wie ich ihm helfen könnte, gebe ich sie ihm. Ich will ihn nicht abweisen, gleichzeitig bin ich mir unsicher, wie viel Nähe man zulassen darf, wenn man hier arbeitet.

»Komm gut heim,

schau mal wieder vorbei«

Im Neonlicht des Rauchercontainers kommen sich ein türkisener »I love Berlin«-Pulli und eine Vokuhila in Cowboystiefeln näher. »So viele Herzchen kannst Du gar nicht zeichnen wie zwischen denen rumschwirren«, krächzt eine Verschnupfte mit grimmigem Blick, deren faltiges Gesicht sich für einen kurzen Moment zu einem strahlenden Lächeln ausbreitet. Während wir uns unterhalten, klatscht sie sich immer wieder an die Unterschenkel, um die umherfliegenden piekenden Teufelchen zu vertreiben und spuckt mehrmals aus, um das Gift loszuwerden, das sie ihr einflößen.

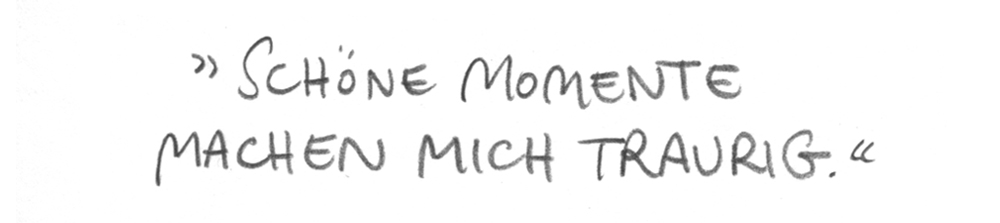

»Da ist nichts, das ist alles nur in deinem Kopf«, beruhigt sie ein Junge mit pflasterübersäten Armen und streicht ihr besänftigend über den Rücken. »Sie hat bestimmt irgendwas Schlimmes erlebt«, sagt er, nachdem sie gegangen ist. »Aber sie ist echt ’ne Liebe.« Mit glasigen Halbmastaugen sitzt er schwankend vor dem Heizkörper, trinkt Fencheltee und zündet sich umständlich seine andauernd erlischende Zigarette an. Vor mir sitzt ein Mensch Anfang 20, der mir eloquent und höchst reflektiert seine traurige Lebensgeschichte erzählt und dabei immer wieder mitten im Satz einschläft. Wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn er einfach nicht in die falschen Verhältnisse geboren worden wäre?, frage ich mich. Nachdem ich ihn das vierte Mal wieder wachgerüttelt habe, hat er ein Einsehen und geht mit einem »Komm gut heim … und schau mal wieder vorbei« ins Bett.

Einige Minuten verharre ich noch alleine im Container. Dann lasse ich mir vom Wachmann die Zelttür aufsperren und er winkt mich hinaus in die Nacht. Ein paar verirrte Schneeflocken wehen mir ins Gesicht und wie automatisch spanne ich meine Schultern wieder an. Ich ziehe den Reißverschluss meiner Jacke nach oben und schiebe die Mütze ins Gesicht. Dann stapfe ich los in Richtung nach Hause.

Frühling

Es ist Ende April. Die Luft riecht nach Flieder und blühenden Bäumen und es ist die erste Nacht des Jahres, in der ich meine dünne Sommerjacke trage. Die Erinnerungen an die wilden, rauen Winternächte hallen wie Schatten durch die nun menschenleere Unterführung, als ich zum ersten Mal nach Wochen wieder zum Bahnhof Lichtenberg zurückkehre. Ein kleiner Haufen Verbliebener lehnt nun an bunten Kacheln, unter freier Luft am Bahnhofseingang.

»Er nu’ wieder«, begrüßt mich Jensen und blickt kurz von seinem Erich Kästner-Buch auf. In zwei Wochen wird es so warm sein, dass er sein Zelt in einem Wald außerhalb Berlins aufschlagen kann oder genug Geld beisammen hat, um Freunde in Düsseldorf zu besuchen. Andi versucht seit einiger Zeit mit sichtlichem Erfolg einen Alkohol-Selbst-Entzug. War es ihm im Winter noch schwer gefallen, sich überhaupt von seinem Lager zu erheben, so schafft er es jetzt wieder, die ein oder andere Stunde täglich Pfandflaschen sammeln und Magazine verkaufen zu gehen. Fritz hat in ein paar Tagen einen OP-Termin für seinen Rücken, danach darf er für sechs Wochen in einem Wohnheim schlafen. Er freut sich auf ein ordentliches Bett, was danach wird, »weiß der Mann im Mond«. Alle anderen hat es in verschiedene Richtungen verstreut, wohin, wissen die wenigsten.

Die Streetworker stehen ausgelassen quatschend, rauchend, biertrinkend und mit Teewurst bestrichene Brote verteilend in einer Runde mit anderen ehemaligen Bewohnern des Kältebahnhofs. Ihr Vertrag mit der Kältehilfe ende in ein paar Tagen und da wolle man noch ein paar nette letzte Abende verbringen. »Schließlich haben wir ja so einiges gemeinsam erlebt, den ganzen langen Winter über!«, lachen sie und knuffen sich freundschaftlich in die Rippen.

Frühling

Es ist Ende April. Die Luft riecht nach Flieder und blühenden Bäumen und es ist die erste Nacht des Jahres, in der ich meine dünne Sommerjacke trage. Die Erinnerungen an die wilden, rauen Winternächte hallen wie Schatten durch die nun menschenleere Unterführung, als ich zum ersten Mal nach Wochen wieder zum Bahnhof Lichtenberg zurückkehre. Ein kleiner Haufen Verbliebener lehnt nun an bunten Kacheln, unter freier Luft am Bahnhofseingang.

»Er nu’ wieder«, begrüßt mich Jensen und blickt kurz von seinem Erich Kästner-Buch auf. In zwei Wochen wird es so warm sein, dass er sein Zelt in einem Wald außerhalb Berlins aufschlagen kann oder genug Geld beisammen hat, um Freunde in Düsseldorf zu besuchen. Andi versucht seit einiger Zeit mit sichtlichem Erfolg einen Alkohol-Selbst-Entzug. War es ihm im Winter noch schwer gefallen, sich überhaupt von seinem Lager zu erheben, so schafft er es jetzt wieder, die ein oder andere Stunde täglich Pfandflaschen sammeln und Magazine verkaufen zu gehen. Fritz hat in ein paar Tagen einen OP-Termin für seinen Rücken, danach darf er für sechs Wochen in einem Wohnheim schlafen. Er freut sich auf ein ordentliches Bett, was danach wird, »weiß der Mann im Mond«. Alle anderen hat es in verschiedene Richtungen verstreut, wohin, wissen die wenigsten.

Die Streetworker stehen ausgelassen quatschend, rauchend, biertrinkend und mit Teewurst bestrichene Brote verteilend in einer Runde mit anderen ehemaligen Bewohnern des Kältebahnhofs. Ihr Vertrag mit der Kältehilfe ende in ein paar Tagen und da wolle man noch ein paar nette letzte Abende verbringen. »Schließlich haben wir ja so einiges gemeinsam erlebt, den ganzen langen Winter über!«, lachen sie und knuffen sich freundschaftlich in die Rippen.

Vor dem weißen Kuppelzelt steigt grauer Rauch auf. »Komm ran da! Heut’ wird angegrillt!«, winkt man mich herbei. Unter einem Einkaufswagen wird Kohle geschürt, auf dem Drahtgitter brutzeln Würstchen. Bierdosen und Joints machen nun offen die Runde, zwei Männer vergleichen stolz ihre Bäuche, die dicker geworden sind, in den letzten Tagen. Die Sicherheitskräfte machen kopfschüttelnd Fotos, um 22 Uhr fordern sie die Meute auf, sich doch so langsam hinein zu bewegen.

Die Tische im Zelt sind nur noch spärlich belegt, in der Leseecke tanzen drei Jungs zu arabischer Musik, die Helfer stehen beschäftigungslos am Eingang, die Eintopf-Bottiche sind noch zur Hälfte gefüllt. Ich sehe nur wenige bekannte Gesichter aus der Winterzeit.

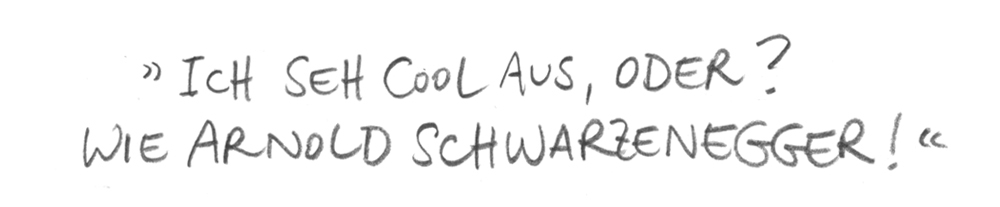

Maggi erzählt mir von bahnbrechenden neuen Erkenntnissen. Sie habe gemerkt, dass sie selbst eine Außerirdische sei und das Klonen beherrsche. Und morgen werde sie nach oben fahren und sich dort von Arnold Schwarzenegger zur Königin krönen lassen. Mit Stefan sitze ich lange am Tisch und blättere in einem karierten DIN A5-Heft, das voll ist mit skurrilen Figuren, Landschaften und Gebäuden. »Hab ich alles in den letzten Wochen gezeichnet«, schmunzelt er. »Hast mich irgendwie angefixt.« Für Gabriel und seinen Hund ist es die letzte Nacht im Zelt, bevor sie für ein paar Tage in einem besetzten Haus unterkommen können. »Endlich hat der Spuk hier ein Ende«, seufzt er. »Ich hoffe, ich muss hier nie wieder schlafen.«

»Man sieht sich im nächsten Winter, Großer!«, ruft man mir hinterher als ich ein letztes Mal das Zelt verlasse. »Vorausgesetzt wir schaffen’s bis dahin …«, höre ich noch jemanden murmeln, dann fällt die hölzerne Tür ins Schloss. Ich öffne den Reißverschluss meiner Jacke und schiebe mein Rad durch die nächtlichen Straßen meines Viertels. Vor einem Spätkauf trinken Jugendliche Wodka-Mate, auf einer Parkbank turtelt ein Pärchen, im Schein einer Straßenlaterne sitzt ein Punk und spielt Flöte. Als ich ihm 50 Cent hinwerfe, hebt er seinen imaginären Hut. Ich setze mich auf den Bordstein und höre ihm noch ein wenig zu.